Bilder, die das Leiden fangen

Eine Karfreitagsbetrachtung mit den Mitteln der Kunst von Karl-Heinz Kronawetter

Das Antoniterkloster in Isenheim, in der heutigen französischen Region Grand Est, das im Spätmittelalter unter anderem mit einem Heiltrank auf der Basis von Wein und Kräutern das Leid vieler Kranker lindern konnte, gab bei Matthias Grünewald die Gestaltung eines Retabels in Auftrag. Dieser weltberühmte Flügelaltar, um 1512–1516 entstanden, ist heute in der bezaubernden Stadt Colmar im Elsass im Musée Unterlinden zu betrachten und zu bewundern.

Der Gekreuzigte ist ein Mitleidender

Eine von mehreren Szenen dieses Flügelaltars zeigt die Kreuzigung Jesu. Zentral stellt Matthias Grünewald den Gekreuzigten in einer beispiellosen Intensität des Leidens dar – sein schwer geschundener Körper ist Ausdruck tiefster Qual. Überall sind Dornen, offene Wunden, blutige Striemen sichtbar. Die Haut wirkt fahl, fast grünlich – als Zeichen des Verfalls und des Schmerzes. Der Gesichtsausdruck des Gekreuzigten lässt den Betrachter erschauern. Der Mund ist leicht geöffnet, die Augen sind geschlossen – Zeichen des Todes, aber auch des durchlittenen Schmerzes.

Dieser Altar diente im Antoniterkloster von Isenheim der Andacht schwerkranker Patienten. Die leidende Gestalt Christi wurde bewusst so gestaltet, dass sich die Kranken mit ihm identifizieren konnten. Der Gekreuzigte erscheint hier als Mitleidender, nicht als entrückter Gottessohn. Er ist einer, der mit den Leidenden fühlt und leidet. („Compassio“)

Das Gesicht und die Gesichter

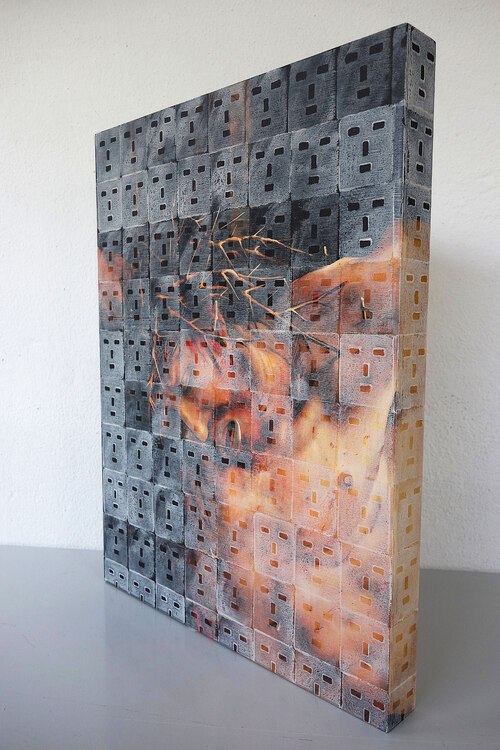

Der Kärntner Künstler Werner Hofmeister hat sich in einer aktuellen Arbeit auf das Antlitz Jesu am Kreuz konzentriert, wie es Matthias Grünewald vor über 500 Jahren so eindringlich gemalt hat. Diese Momentaufnahme eines schmerzverzehrten Gesichtes bildet die Grundlage einer „Überstempelung“, bei der der Künstler das „entstellte Gesicht Christi“ mit vielen weiteren stilisierten Gesichtern überlagert hat. Durch die vielen Augen-, Nasen- und Mundöffnungen tritt dem Betrachter aus dem Bildhintergrund das schmerzverzerrte Gesicht Jesu entgegen. Er, der für die Menschen am Kreuz gelitten hat, gestorben und auferstanden ist, steht in einem engen Zusammenhang mit dem Lebensschicksal vieler individueller Menschen. Sein Antlitz leuchtet durch die und in den vielen Gesichtern.

O Haupt voll Blut und Wunden

Beim Blick auf die aktuelle Arbeit von Werner Hofmeister kommt mir das wohl bekannteste kirchliche Passionslied in den Sinn: O Haupt voll Blut und Wunden. Der evangelisch-lutherische Pastor Paul Gerhardt hat es 1656 geschrieben und bezog sich dabei auf den mittelalterlichen Hymnus *Salve caput cruentatum*, den der Zisterzienserabt Arnulf von Löwen in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts niederschrieb. Dieses lateinische Liedgedicht ist eine Andacht zum gekreuzigten Christus. Strophe um Strophe wird dabei der Marterleib Christi meditiert – von den Füßen über die Knie, die Hände, die Seite, die Brust und das Herz bis hinauf zum Angesicht.

Nach dieser „Abtastung“ des verwundeten Körpers schaut der Blick des Beters dem Gekreuzigten ins Gesicht. Dort ist der Mensch am meisten Person. Und in der Misshandlung des Gesichtes kulminiert auch dessen Erniedrigung.

In der zweiten Strophe seines Passionsliedes heißt es bei Paul Gerhardt:

„wie bist du so bespeit,

wie bist du so erbleichet,

wer hat dein Augenlicht,

dem sonst kein Licht nicht gleichet,

so schändlich zugericht?“

Wer dieses Lied betet bzw. singt, der beklagt, was er sieht, und wird dadurch auch zum Mitempfindenden, ja zum Mitleidenden. Das Singen des Liedes kann zur Einübung des Mit-Leidens werden. Als volkstümliches Kirchenlied wie auch in der hohen geistlichen Musik, etwa in der *Matthäuspassion* von J. S. Bach, ist der Choral „O Haupt voll Blut und Wunden“ über Konfessionsgrenzen hinaus zum bekanntesten Passionslied geworden.

Bilder, die das Leiden fangen

Die leidenden Kranken vor über 500 Jahren im elsässischen Antoniter-Hospital und die zeitgenössischen Betrachter der künstlerischen Überarbeitung des Grünewald-Bildes können in der Betrachtung zu Mitleidenden Christi werden – und ebenso die Sängerinnen und Sänger von „O Haupt voll Blut und Wunden“.

In seinem jüngsten Buch *Minima Theologica* zitiert Jan-Heiner Tück mit Blick auf den Karfreitag einen Text des Schriftstellers Botho Strauß, der schreibt, dass es Bilder gebe, „die das Leiden fangen statt nur den Blick“. Der Betrachter freilich muss sich hineinnehmen lassen in das Geschehen des Bildes, damit ein Gefühl der Verbundenheit aufkommen kann. Tück schreibt: „Die Betrachtung des Kreuzes soll den Zugang zur Welt weder blockieren noch eine pathologische Verklärung des Leidens begünstigen.“ Die Betrachtung des Kreuzes könne nämlich auch das Verlangen freisetzen, „Unrecht freimütig beim Namen zu nennen und Ausgrenzungen praktisch zu bekämpfen“, so Jan-Heiner Tück.